Stefano Mancuso

« Ma in cosa il modello vegetale si discosta da quello animale? Quali sono le caratteristiche delle piante che le rendono così lontane e incomprensibili? Una prima, enorme, differenza è che esse, al contrario degli animali, non hanno organi singoli o doppi cui siano demandate le principali funzioni dell’organismo. Per una pianta, radicata al suolo, sopravvivere agli attacchi dei predatori è un bel problema: non potendo fuggire come farebbe qualunque animale, l’unica possibilità di sopravvivenza è resistere alla predazione; non piegarsi a essa. Per compiere questo miracolo è necessario essere costruiti in maniera diversa da un animale. Bisogna essere una pianta, e non possedere punti deboli evidenti; o, perlomeno, averne in numero molto inferiore agli animali. Ora, per l’appunto, gli organi sono dei punti deboli.

In generale, le piante distribuiscono sull’intero corpo le funzioni che gli animali concentrano in organi specifici. Decentrare è la parola d’ordine. Negli anni abbiamo scoperto che le piante respirano con tutto il corpo, vedono con tutto il corpo, sentono con tutto il corpo, calcolano con tutto il corpo e così via. »

Plant revolution

Le piante hanno già inventato il nostro futuro

2017

Memorie senza cervello

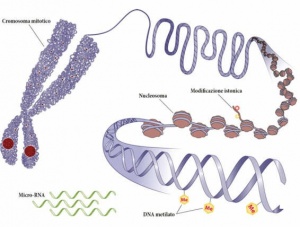

Come funzioni un simile meccanismo in esseri privi di cervello quali le piante è ancora un mistero. Numerose ricerche, svolte soprattutto nell’ambito della memoria da stress, sembrano dimostrare l’importanza fondamentale dell’epigenetica nella formazione di questo tipo di ricordi. L’epigenetica descrive l’ereditabilità di variazioni che non sono attribuibili a modifiche della sequenza del DNA; in altre parole si tratta di cambiamenti – quali la modificazione degli istoni, proteine il cui ruolo principale è di organizzare il DNA, o la metilazione, il legame di un gruppo metile-CH3 a una base azotata del DNA stesso – che alterano l’espressione dei geni ma non la loro sequenza.

Recentemente, buona parte del DNA non codificante presente nella cellula, un tempo conosciuto come «DNA spazzatura», ha iniziato a rivelare funzioni inaspettate di estrema importanza per la biologia cellulare. Ad esempio è responsabile della produzione di molecole di RNA che svolgono un ruolo chiave nello sviluppo dell’embrione, nelle funzioni cerebrali e in altri passaggi cruciali della vita degli individui.

Tanto per citare un caso concreto, come fanno le piante a ricordare l’esatto momento in cui devono fiorire? Il loro successo riproduttivo e l’abilità di generare una progenie si basano, prima di ogni altra considerazione, sulla capacità di sbocciare al momento giusto. Molte piante fioriscono soltanto dopo un certo numero di giorni dall’esposizione al freddo invernale. Sono quindi in grado di ricordare quanto tempo è passato.

Si tratta evidentemente di una memoria epigenetica, ma sul suo funzionamento non si sapeva nulla fino a poco tempo fa. Poi, nel numero di settembre 2016 della rivista «Cell reports», il gruppo di lavoro coordinato da Karissa Sanbonmatsu del Los Alamos national laboratory ha pubblicato i risultati ottenuti lavorando su una particolare sequenza di RNA, chiamata COOLAIR, che controlla il tempo della fioritura delle piante in primavera rilevando quanto è passato dall’esposizione al freddo. Quando questo pezzo di RNA è disattivato o rimosso, le piante non sono in grado di fiorire. Senza entrare nelle complicate dinamiche di funzionamento di COOLAIR (che sarebbe in sostanza il repressore di un repressore della fioritura), quello che ci interessa è che questi meccanismi potrebbero essere molto più comuni di quanto pensavamo un tempo e rappresentare la base del funzionamento della memoria vegetale. D’altronde, nelle piante, le modificazioni epigenetiche sembrano rivestire un ruolo più rilevante che negli animali. Così è probabile che alterazioni dell’espressione dei geni a seguito di stress possano essere ricordate dalle cellule attraverso modificazioni epigenetiche.

Dalle piante ai plantoidi

L’insieme delle risposte all’ambiente che si manifestano con un movimento sono comunemente note con il nome di tropismi. Sono caratterizzati da una marcata crescita direzionale degli organi, soprattutto della radice, in risposta a stimoli esterni, i principali fra i quali sono la luce (fototropismo), la gravità (gravitropismo), il contatto (tigmotropismo), il gradiente di umidità (idrotropismo), l’ossigeno (ossitropismo) e il campo elettrico (elettrotropismo). A questi, di recente e grazie agli studi effettuati presso il mio laboratorio, si è aggiunto anche il cosiddetto fonotropismo, ossia la crescita regolata da una fonte sonora. La combinazione di tali meccanismi permette alla pianta di sopravvivere in ambienti ostili e colonizzare il suolo attraverso la creazione di un sistema radicale che ne assicura la sopravvivenza e la stabilità (e che spesso è ben superiore alla chioma in massa e lunghezza, potendo raggiungere dimensioni difficilmente immaginabili).

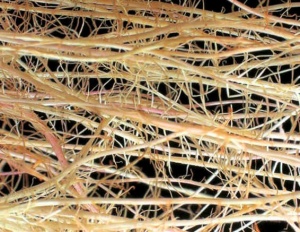

Per aumentare a dismisura la superficie assorbente delle radici, poi, la natura è ricorsa a un trucco simile a quello attribuito da una poetica leggenda a Didone, la mitica fondatrice di Cartagine. Una singola pianta di grano può raggiungere uno sviluppo lineare superiore ai venti chilometri, considerando la lunghezza totale dei peli radicali; se, d’altra parte, misuriamo il volume di quegli stessi peli, ci accorgiamo che possono trovare posto in un cubo di un centimetro e mezzo di lato.

Un’altra fondamentale caratteristica degli apici radicali è la loro abilità di trovare una via di crescita anche in materiali molto resistenti. Nonostante l’apparenza fragile e la delicata struttura, essi sono capaci di esercitare pressioni straordinarie, e si rivelano in grado di fratturare anche la roccia più solida grazie alla divisione ed espansione cellulare. Perché le radici possano crescere, infatti, la grandezza dei pori o fessure nel suolo deve essere maggiore delle dimensioni dell’apice radicale. Perché le radici possano crescere, infatti, la grandezza dei pori o fessure nel suolo deve essere maggiore delle dimensioni dell’apice radicale. Così, l’acqua all’interno delle sue cellule è in grado di generare un turgore che gli fornisce la forza necessaria per l’allungamento e la crescita. Il potenziale osmotico di una radice crea un gradiente di potenziale che sostiene l’ingresso di acqua all’interno delle cellule e queste, gonfiandosi, spingono la propria membrana cellulare contro la parete rigida. La pressione esercitata in questa maniera può variare, a seconda della specie, tra l’uno e i tre megapascal, e spiega come mai le radici siano in grado di spezzare materiali resistenti come l’asfalto, il cemento e addirittura il granito.

Individualità delle piante

Un’altra caratteristica dei vegetali poco conosciuta, e dalla quale la robotica potrebbe trarre ispirazione, è la loro costruzione modulare reiterata. Il corpo di un albero è composto da unità replicate che, insieme, ne costituiscono l’architettura generale e ne definiscono la fisiologia. Dunque, qualcosa di ben diverso da quanto accade nel regno animale. Per quanto possa sembrare assurdo, perfino la definizione di «individuo» che adoperiamo per gli animali ha poca attinenza con il mondo delle piante. Esistono perlomeno due differenti definizioni di individuo.

- Etimologica: un individuo è un’entità biologica che non può essere divisa in due parti senza che almeno una delle due muoia.

- Genetica: un individuo è un’entità biologica che dispone di un genoma stabile nello spazio e nel tempo. Nello spazio perché è lo stesso in qualunque cellula dell’organismo; nel tempo perché si prolunga per tutta la durata della vita.

È facile dimostrare come tali definizioni abbiano poco senso se applicate alla quasi totalità delle piante. Cominciamo con la questione etimologica: una pianta, se divisa in due, si moltiplica.

Ma anche la stabilità genetica sembra una qualità poco cara al regno vegetale. In un animale, qualunque sia la sua dimensione, il genoma è stabile in tutte le cellule e per l’intero arco della vita. Nelle piante questa regola non sembra valere, come ben sa chiunque abbia studiato le cosiddette mutazioni gemmarie degli alberi da frutto. Nella storia dell’arboricoltura da frutto, infatti, è capitato spesso che su un albero siano state individuate delle branche «mutanti», i cui frutti erano di speciale interesse.

Un altro esempio affascinante di genomi differenti che coesistono nella stessa pianta sono le cosiddette chimere, ossia individui che – come i mostri della mitologia greca – sono costituiti da caratteri specifici diversi, derivanti dalle parti di un innesto che si sviluppano insieme. E, fra le tante chimere, merita una menzione almeno il celeberrimo Citrus x aurantium bizzarria, una varietà molto rara di agrume con la peculiarità di produrre frutti che presentano assieme, irregolarmente distribuiti, gli aspetti dell’arancio amaro e del cedro.

La sublime arte della mimesi

Esistono numerose forme di mimetismo in natura. Quelli che normalmente intendiamo per fenomeni mimetici, nel discorrere comune, sono essenzialmente due: il mimetismo fanerico (dal greco phanerós, manifesto), nel quale un organismo ne imita un altro in comportamenti, forme o colori, e il cosiddetto mimetismo criptico (dal greco kryptòs, nascosto), in cui un organismo si rende invece invisibile imitando l’ambiente che lo circonda. Tuttavia, con il termine «mimetismo» si deve intendere un fenomeno molto più ampio, che può avere aspetti assai diversi.

Quando un essere vivente emette un segnale di qualunque tipo (visivo, olfattivo, uditivo…) verso un altro, con lo scopo di influenzarne il comportamento a proprio favore, siamo di fronte a un fenomeno mimetico. Perché ci sia mimesi c’è bisogno, quindi, di un modello (cioè l’organismo emittente che produce il messaggio autentico), di un mimo (che riproducendo il segnale del modello si avvantaggia) e, infine, di un destinatario (colui che deve reagire al messaggio in maniera utile al mimo).

La Boquilla trifoliata, regina della mimesi,e gli ocelli delle piante

A mio parere, anche se forse di parte, più di un esempio della sublime arte della mimesi raggiunge nel mondo vegetale livelli così sofisticati di virtuosismo che non hanno eguali fra gli animali per abilità ed efficienza. È il caso della Boquilla trifoliata, con la sua straordinaria capacità mimetica.

Si tratta di una liana che cresce nelle foreste temperate del Cile e dell’Argentina e ha la particolarità di essere l’unica specie del suo genere. Non solo la Boquilla è in grado di imitare le tante specie su cui si arrampica: fa molto altro. Crescendo in prossimità di due o addirittura tre differenti specie, una singola pianta è in grado di modificare le proprie foglie così da confondersi ogni volta con quella più vicina. In altre parole, la stessa Boquilla può cambiare forma, dimensione e colore delle foglie più volte, a seconda di quale specie sia più vicina.

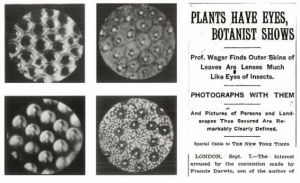

Già nel 1905, il famoso botanico Gottlieb Haberlandt (1854-1945) propose, in un suo scritto che al tempo fece scalpore nella comunità scientifica e non solo, che le piante fossero in grado di percepire le immagini – quindi possedessero una sorta di capacità visiva – grazie alle cellule dell’epidermide. Molto spesso, infatti, queste ultime sono convesse come lenti, e potrebbero facilmente convogliare le immagini sullo strato cellulare sottostante. Secondo Haberlandt, le cellule epidermiche delle piante funzionano dunque come gli ocelli (sorta di occhi semplici e primitivi) presenti in molti invertebrati. La sua teoria piacque molto a Francis Darwin (1848-1925), figlio del celeberrimo Charles e a sua volta autorevole professore di fisiologia delle piante all’Università di Cambridge, che ne parla diffusamente nei suoi scritti in relazione alle capacità percettive delle piante, sottolineandone la fondatezza scientifica. E, in occasione del congresso a Dublino in cui Francis Darwin sostenne che le piante fossero in grado di ricordare e di avere comportamenti (ne ho parlato nel volume Verde brillante), Harold Wager (1862-1929), fellow della Royal Society, mostrò a un attonito pubblico numerose fotografie prodotte utilizzando come lenti le cellule dell’epidermide fogliare di diverse specie: ritratti abbastanza dettagliati di persone e panorami della campagna inglese che dimostravano, almeno dal punto di vista della semplice ottica, come il fenomeno della visione nelle piante fosse perfettamente plausibile.

Risorse umane. O meglio, l’uomo come risorsa delle piante

La Vicia sativa, condivide con la lenticchia le stesse necessità di suolo e di clima. Ciò ha reso inevitabile che, da sempre, nei campi di lenticchie si trovassero anche delle piante di veccia. Ma non era un problema: il suo seme rotondo, molto diverso dai semi di Lens culinaris, poteva essere facilmente rimosso. Non c’era nessuna possibilità di errore. La veccia, com’è ovvio, non gradiva essere scartata in questo modo. Così, generazione dopo generazione, ecco apparire nei semi della veccia i primi cambiamenti, che l’avrebbero resa sempre più affine alla lenticchia; fino a rendere i propri semi così simili per forma, dimensione e colore da non essere facilmente distinguibili. L’affare era fatto: poiché assomigliava alla lenticchia, l’uomo l’avrebbe selezionata insieme a questa e se la sarebbe portata dietro in ogni successiva coltivazione. Un artificio molto redditizio per la veccia, che dunque poteva associarsi alla lenticchia e beneficiare di tutti i vantaggi legati alla coltivazione.

Questo particolare tipo di mimetismo, esclusivo del mondo vegetale, è detto mimetismo vaviloviano, in onore del grande genetista e agronomo russo Nikolaj Ivanovič Vavilov (1887-1943) che per primo lo studiò, rilevando le potenziali conseguenze che potevano derivarne. Autore di un testo pionieristico sull’origine e sulla geografia delle piante coltivate (Genetics and agronomy, 1912), Vavilov non solo ha scoperto i centri di diffusione delle specie coltivate, ma è stato il propugnatore della necessità di conservare in depositi sicuri i loro semi. Dopo la prima banca dei semi, ancora funzionante a San Pietroburgo, l’idea di Vavilov ha trovato la sua realizzazione più importante nel Global Seed Vault delle isole Svalbard, una struttura il cui obiettivo è proprio quello di fornire una rete di sicurezza e conservazione contro la perdita accidentale del patrimonio genetico tradizionale delle specie più importanti, quali il riso, il mais, il frumento, le patate, le mele, la manioca, il taro, la noce di cocco eccetera, garantendo così la diversità genetica. Soprattutto, però, Vavilov è stato il primo accanito sostenitore del fatto che con la genetica si sarebbero potute migliorare le piante coltivate, fino a renderle in grado di produrre anche nelle condizioni climatiche più estreme come quelle di alcune regioni della Russia.

È stato il primo a segnalare che la selezione umana per degli specifici caratteri potesse indurre fenomeni mimetici in altre piante, con conseguenze non prevedibili e non sempre negative come si sarebbe indotti a pensare. Anzi, molte piante oggi coltivate sono nate grazie a questa capacità mimetica.

Prendiamo il caso della segale (Secale cereale), una specie coltivata da almeno tremila anni. Questo cereale era in origine un’erba infestante del grano e dell’orzo, con cui condivideva alcune caratteristiche fondamentali riguardo al seme.

Gli antenati della segale che conosciamo oggi erano un classico caso di mimetismo vaviloviano. Poiché erano molto simili al grano e all’orzo, per eliminarli le antiche popolazioni della Mezzaluna fertile avrebbero dovuto selezionare con cura le loro sementi alla ricerca degli intrusi. Non era però un’impresa facile. In breve, dunque, la segale divenne una delle principali infestanti. E quando la coltivazione del grano e dell’orzo si espanse verso regioni più lontane a nord, est e ovest dell’area originaria, la segale si aggregò al viaggio (l’uomo è un vettore superefficiente, non dimenticatelo) espandendo anch’essa il proprio areale di distribuzione. Arrivata così in regioni con inverni più freddi o con terreni più poveri, la segale fece valere le proprie doti di rusticità producendo di più e meglio del grano e dell’orzo cui si era aggregata, e in breve tempo li soppiantò. La segale era diventata a tutti gli effetti una pianta domestica.

Muoversi senza muscoli

Le piante possiedono movimenti attivi, che richiedono il consumo di energia interna, e passivi, che al contrario non ne hanno bisogno e utilizzano l’energia presente nell’ambiente. Ad esempio, numerosissimi organismi vegetali sfruttano la differenza di umidità fra giorno e notte per eseguire azioni anche assai complicate. In generale un importante aspetto comune a tutti i movimenti vegetali è che, come già detto, essi non si basano sul funzionamento di complicate strutture proteiche come i muscoli, ma sono perlopiù «idraulici», basandosi essenzialmente sul semplice trasporto di acqua, sia sotto forma di liquido sia di vapore, in entrata e in uscita dai tessuti. Nei cosiddetti movimenti attivi, la creazione del moto è la diretta conseguenza di cambiamenti nel turgore delle cellule, a sua volta causato dal flusso osmotico di acqua attraverso le membrane cellulari. In pratica l’acqua, entrando nella cellula guidata da una diversa concentrazione di soluto, provoca un aumento di pressione che spinge la membrana contro la parete cellulare e induce così rigidità all’organo, e quindi il movimento. Controllando attivamente la concentrazione di soluto cellulare, le piante possono generare movimenti quali l’apertura degli stomi e la fioritura, la mimosa può chiudere le foglioline e la dionea far scattare la sua trappola.

Pigne e reste di avena

La pigna – ossia l’organo che contiene le strutture riproduttive delle conifere, e il cui nome scientifico è in realtà strobilo – riesce ad esempio in un’impresa tutt’altro che semplice per dei tessuti morti: apre le squame legnose in un ambiente secco e le richiude quando invece l’umidità dell’aria è alta. Avete mai osservato una pigna in un giorno di pioggia? Se sì, vi sarete accorti che è ben serrata, per impedire la fuoriuscita dei semi, mentre in un giorno soleggiato le squame si aprono completamente permettendone il rilascio. A quanto pare, tale strategia trova giustificazione nel fatto che nei giorni umidi o piovosi il seme ricadrebbe così vicino alla pianta madre da impedirne un’efficace dispersione nell’ambiente.

Come funziona, però, questo movimento in apparenza semplice e in realtà incredibilmente complesso (specie se pensiamo che a eseguirlo sono tessuti morti che non utilizzano alcuna energia interna)? L’artificio sta nella natura delle squame. Ognuna di esse è costituita da due diversi tessuti, indistinguibili a occhio nudo; è solo attraverso un’accurata osservazione microscopica, quindi, che esibiscono tutta la loro differenza. La superficie interna della squama è composta da fibre sclerenchimatiche raggruppate insieme a formare come dei microscopici cavi, mentre la superficie esterna è composta da sclereidi, più grosse e corte. I due componenti hanno una differente affinità per l’acqua, e si dice dunque che sono diversamente igroscopici. Come hanno scoperto nel 1997 Colin Dawson, Julian F.V. Vincent e Anne-Marie Rocca, a 23 °C un cambiamento in umidità dell’1 per cento determina un’espansione maggiore del 33 per cento nelle sclereidi rispetto alle fibre sclerenchimatiche. Ecco dunque svelato l’arcano: quando l’acqua è assorbita o persa da queste fibre, i tessuti si espandono o restringono in maniera non uniforme, permettendo una macroscopica chiusura o apertura della pigna.

Un seme molto attivo: l’Erodium cicutarium

L’Erodium cicutarium è una graziosa piantina della stessa famiglia del geranio (Geraniaceae) dei nostri balconi, che cresce spontanea in numerose regioni del mondo. Il suo nome è legato alla forma del frutto, che ricorda il becco di un airone (erodiòs, in greco antico), e alla somiglianza delle foglie con quelle della cicuta. In effetti, anche altri generi della famiglia hanno nomi che ricordano il becco dei trampolieri; lo stesso termine geranium deriva dal greco géranos (gru), mentre Pelargonium (appunto il nome di un genere della famiglia) viene dal greco pelargòs, che significa cicogna.

Come tutte le piante, l’erodio ha la necessità di disperdere i propri semi su una superficie più ampia possibile. Per intenderci, la pianta madre non ha alcun interesse ad avere intorno a sé tutti i suoi figli; al contrario, mette in atto ogni strategia perché questi si allontanino da lei. Sono molti i buoni motivi che rendono questa scelta evoluzionisticamente rilevante, non ultimo impedire la crescita nelle vicinanze di rivali con i quali entrare in competizione. Così, le piante hanno inventato centinaia di soluzioni diverse per diffondere i propri semi nell’ambiente, assicurandogli allo stesso tempo le migliori possibilità di sopravvivenza. Nel caso dell’erodio, tutto inizia con un movimento esplosivo: i semi sono raggruppati in maniera tale da accumulare energia meccanica come se si trattasse di una molla. Quest’energia continua ad aumentare fin quando una qualunque rottura dell’equilibrio, come il lieve contatto di un insetto, il passaggio di un animale o anche un semplice soffio di vento, provoca la liberazione immediata ed esplosiva dei semi. Essi sono letteralmente catapultati anche a metri di distanza; quindi, con i loro appigli, si legano al pelo degli animali e possono essere condotti a chilometri dalla pianta madre. Una volta a terra inizia una nuova avventura. La lunga resta dei semi (che assomigliano molto a degli spermatozoi) comincia ad arrotolarsi, in funzione dell’umidità dell’aria. Le setole presenti aiutano lo spostamento e, appena il seme trova una minima fessura nel suolo, agevolano il suo esatto posizionamento a testa in giù. A questo punto, con la sommità ad arpione introdotta nella fessura, i cicli dovuti alla variazione di umidità fra giorno e notte forniscono la necessaria forza propulsiva per la penetrazione nel terreno. Ogni arrotolamento delle spire di cui è composta la resta sospinge il seme più in profondità; inoltre, la forma della punta fa sì che il movimento di penetrazione si mantenga costante, sia che la resta si avvolga o che si svolga. Nel giro di pochi giorni – ossia di pochi cicli giorno/notte – il seme raggiunge la sua posizione definitiva, a molti centimetri di profondità, pronto a germinare e a svilupparsi in una nuova piantina.

Capsicofagi e altri schiavi delle piante

Molte specie sono in grado di secernere nettare non soltanto nei fiori – luogo normalmente preposto a questa produzione – ma anche sui rami, sui germogli o all’ascella delle foglie. Tuttavia, mentre la funzione del nettare nei fiori è evidente, grazie al suo ruolo di richiamo e ricompensa per gli impollinatori, quella del nettare extrafiorale è a lungo rimasta avvolta dal mistero. Per Darwin, i liquidi emessi al di fuori dei fiori erano da intendersi come sostanze di scarto che la pianta aveva necessità di eliminare. I nettari extrafiorali, in altre parole, dovevano essere visti come organi escretori utilizzati per espellere delle sostanze in qualche modo superflue. Darwin addirittura riteneva che, per evoluzione successiva, proprio da questi organi escretori si fossero originati i nettari fiorali.

Tale teoria non convinceva affatto Delpino: che le piante sprecassero delle sostanze così zuccherine, e quindi energeticamente costose, gli sembrava improbabile. Un prodotto contenente una così alta quantità di zuccheri non poteva essere definito come «superfluo». Per Delpino (Federico Delpino, 1833-1905), se la pianta si privava di risorse così preziose voleva dire che in cambio ne otteneva dei vantaggi di qualche natura. La sua idea era che tali sostanze avessero la stessa funzione dei nettari fiorali: attirare gli insetti. Rimaneva il mistero del perché la pianta avrebbe dovuto richiamare insetti sul proprio corpo. Nei fiori la ragione era palese, ma quale funzione utile per la pianta avrebbero mai potuto svolgere degli insetti in giro fra i rami e le foglie? Il motivo, scoperto da Delpino dopo anni di studi, divenne noto con il poco attraente nome di mirmecofilia (dal greco múrmex, formica, e phílos, amico). Di che si tratta? Di piante – nel 1886 Delpino pubblicò una monografia con ben tremila specie mirmecofile – che utilizzano i nettari extrafiorali per attirare le formiche, ottenendone in cambio una difesa attiva da altri insetti o da predatori in genere. In sostanza, un’altra delle numerose collaborazioni alla pari che le piante instaurano con gli animali. In questo specifico caso, nettare zuccherino in cambio di difesa dai predatori.

Il nettare extrafiorale che la pianta produce è un liquido zuccherino molto energetico; tutti sanno che nulla attrae gli insetti più dello zucchero, quindi per anni si è creduto che questo fosse il segreto del richiamo esercitato da tali secrezioni. Tuttavia, il nettare non contiene solo zuccheri: in esso si trovano centinaia di altri composti chimici, fra i quali molti alcaloidi e amminoacidi non proteici come l’acido γ-amminobutirrico (GABA), la taurina e la β-alanina, solo per citarne alcuni. Tali sostanze svolgono un’importante funzione di controllo sul sistema nervoso degli animali, regolandone l’eccitabilità neuronale e, quindi, il comportamento. Il GABA, ad esempio, è il principale neurotrasmettitore inibitorio sia nei vertebrati sia negli invertebrati, come appunto le formiche; così, alterazioni nella sua concentrazione dovute al consumo di nettare extrafiorale possono modificare significativamente il loro comportamento. Inoltre gli alcaloidi contenuti nel nettare – come caffeina, nicotina e molti altri – non soltanto influenzano le capacità cognitive delle formiche (così come degli altri insetti impollinatori che consumano nettare), ma inducono dipendenza.

Ciò che si è scoperto di recente è che le piante di acacia, come molte altre specie mirmecofile, sono in grado di modulare la produzione di queste sostanze all’interno del nettare extrafiorale, così da modificare i comportamenti delle formiche. Non solo: come spacciatori provetti, queste acacie prima attraggono le formiche, le adescano con il nettare dolce e ricco di alcaloidi e, una volta rese dipendenti, ne controllano i comportamenti, ad esempio aumentandone l’aggressività o la mobilità sulla pianta. Il tutto modulando la quantità e qualità delle sostanze neuroattive presenti nel nettare. Non male per degli esseri che continuiamo a percepire come indifesi e passivi, ma che, proprio perché radicati al suolo, hanno fatto della loro capacità di manipolare gli animali attraverso la chimica una vera e propria arte.

Con il nome «peperoncino» si indica un certo numero di specie del genere Capsicum, lo stesso a cui appartiene il peperone, caratterizzate quasi tutte dal produrre cospicue quantità di capsaicina, la molecola responsabile della sensazione di bruciore (ne esistono ben poche varietà non piccanti). Le cinque specie più coltivate sono Capsicum annuum, C. frutescens, C. pubescens, C. baccatum e C. chinense. Si tratta di arbusti perenni che però, data la vita breve, vengono normalmente trattati come annuali.

È il principio piccante a rendere il peperoncino un alimento così ricercato. Per indicarne l’intensità, un chimico americano di nome Wilbur Scoville ha inventato nel 1912 una scala di piccantezza, la scala Scoville appunto. Il metodo di misurazione alla sua base, detto test organolettico di Scoville, consiste nel diluire l’estratto di peperoncino in una soluzione di acqua e zucchero: un gruppo di assaggiatori continua a diluire la soluzione fin quando la giudica del tutto priva di piccantezza. Il numero di diluizioni, tanto più elevato quanto più piccante è il peperoncino, corrisponde al valore in Scoville heat units (o shu). Un peperone dolce ha zero shu, mentre la capsaicina pura ha un valore pari a sedici milioni di shu.

Ogni anno l’asticella si innalza, nuovi record mondiali di piccantezza sono raggiunti e milioni di persone nel mondo si dannano l’anima alla ricerca di questi campioni, per assaggiarli o propagarli. E più sono piccanti, più sono propagati. Perché quello che i capsicofagi cercano è la capsaicina e nient’altro.

Ma cos’è, di preciso, la capsaicina? Si tratta di un alcaloide che, entrando in contatto con le terminazioni nervose, attiva un recettore noto come TRPV1. Quest’ultimo ha il compito di segnalare al nostro cervello livelli di calore potenzialmente dannosi, e infatti si attiva di norma intorno ai 43 °C. Il TRPV1, in pratica, è «stato progettato» per impedirci di fare cose pericolose quali prendere un ferro rovente a mani nude o introdurre in bocca del brodo in ebollizione. Ecco perché la capsaicina provoca dolore, ed ecco perché è utilizzata dalle polizie di mezzo mondo come arma, negli spray al peperoncino. Per le stesse caratteristiche, però, è apprezzata nelle vesti di spezia.

Allora come mai un terzo della popolazione mondiale ama mettere sulla lingua – uno dei nostri organi più sensibili – grandi quantità di un alcaloide che provoca una terribile sensazione di bruciore? Negli anni sono state elaborate diverse teorie a riguardo. La più nota, citata ogni volta che si cerca di spiegare questo anomalo comportamento umano, è quella che lo psicologo Paul Rozin ha definito «masochismo benigno», secondo la quale un certo tipo di persone è attratto dal bruciore e da altre sensazioni di pericolo.

La mia ipotesi, invece, è che così tanta gente nel mondo ama il piccante del peperoncino perché la capsaicina provoca un’azione diversa da quella indotta da altri alcaloidi vegetali che agiscono direttamente sul nostro cervello (come la caffeina, la nicotina, la morfina eccetera), ma identica nelle sue finalità ultime: indurre dipendenza. Per spiegare in dettaglio cosa intendo, ritorniamo alla sensazione di bruciore che dalla bocca arriva al nostro cervello. Quando il corpo percepisce il dolore sulla lingua dà il via libera a una cascata di segnali che arrivano fino al cervello, il quale per alleviare la sofferenza produce endorfine. Queste ultime sono un gruppo di neurotrasmettitori dotati di proprietà analgesiche e fisiologiche simili a quelle della morfina, ma molto più potenti. Le endorfine sono il sistema con cui il nostro corpo allevia il dolore, e sono soprattutto la chiave per capire l’arcano potere che il peperoncino esercita sulle nostre vite.

Manipolazione chimica

Perché le piante dovrebbero spendere energie nella produzione di molecole che provocano effetti sul cervello degli animali?

Le droghe invogliano a reiterare il consumo della molecola che ha attivato il meccanismo di ricompensa, creando dunque dipendenza. Tutte le ipotesi sull’origine delle droghe vegetali, al contrario, considerano i principali alcaloidi (caffeina, nicotina eccetera) come neurotossine che si sarebbero sviluppate per punire e scoraggiare gli erbivori. Secondo questa teoria, l’evoluzione non dovrebbe aver prodotto dei composti che, agendo sul meccanismo della ricompensa, aumentano il consumo della pianta. In un contesto ecologico, questa apparente contraddizione è nota come «paradosso della ricompensa da droga» (drug-reward paradox). Se, però, accettiamo l’idea che le molecole neuroattive prodotte dalle piante non siano un mero deterrente, ma uno strumento con il quale attrarre gli animali e manipolarne il comportamento, ecco che il paradosso è facilmente risolto, ponendo l’interazione piante-animali in un contesto ecologico molto diverso e aprendo nuove prospettive alla ricerca neurobiologica di strumenti efficaci nel combattere l’uso di droghe.

Democrazie verdi

Le piante non hanno niente di simile a noi; sono organismi diversi, una forma di vita il cui ultimo antenato comune con gli animali risale a seicento milioni di anni fa, epoca in cui, emergendo dalle acque, la vita conquistava la terraferma. Piante e animali si separarono allora, per intraprendere strade diverse. Mentre i secondi si organizzavano per muoversi sulla terraferma, le prime si adattavano al nuovo ambiente rimanendo radicate al suolo e utilizzando come fonte energetica l’inesauribile emissione luminosa prodotta dal sole.

Ma in cosa il modello vegetale si discosta da quello animale? Quali sono le caratteristiche delle piante che le rendono così lontane e incomprensibili? Una prima, enorme, differenza è che esse, al contrario degli animali, non hanno organi singoli o doppi cui siano demandate le principali funzioni dell’organismo. Per una pianta, radicata al suolo, sopravvivere agli attacchi dei predatori è un bel problema: non potendo fuggire come farebbe qualunque animale, l’unica possibilità di sopravvivenza è resistere alla predazione; non piegarsi a essa. Facile a dirsi, molto difficile a realizzarsi. Per compiere questo miracolo è necessario essere costruiti in maniera diversa da un animale. Bisogna essere una pianta, e non possedere punti deboli evidenti; o, perlomeno, averne in numero molto inferiore agli animali. Ora, per l’appunto, gli organi sono dei punti deboli.

In generale, le piante distribuiscono sull’intero corpo le funzioni che gli animali concentrano in organi specifici. Decentrare è la parola d’ordine. Negli anni abbiamo scoperto che le piante respirano con tutto il corpo, vedono con tutto il corpo (ne ho parlato nel capitolo La sublime arte della mimesi), sentono con tutto il corpo, calcolano con tutto il corpo e così via.

Un caso classico, rappresentativo delle capacità di resistenza delle piante, è la loro abilità nel sopravvivere agli incendi. Infatti anche per combattere il fuoco, l’elemento distruttore per eccellenza, esse hanno trovato brillanti strategie di sopravvivenza. Esistono piante che tollerano le fiamme; alcune sono resistenti, altre ancora hanno addirittura legato il proprio ciclo vitale e riproduttivo ai ricorrenti incendi del sottobosco; in tutti questi casi, la capacità di combattere il potere distruttivo del fuoco ha un che di miracoloso.

A studiare l’intera faccenda con attenzione, ci si accorge che gli animali rispondono alle sollecitazioni più diverse utilizzando sempre la stessa soluzione, una sorta di passe-partout con cui affrontare ogni emergenza. Questa reazione miracolosa ha un nome: movimento. Una risposta potente, come una bella briscola che sistema tutto. Qualunque sia il problema, gli animali lo risolvono spostandosi. Per i vegetali, invece, la questione della velocità è del tutto irrilevante.

Le piante, per effetto della scelta sessile, hanno sviluppato un’eccezionale sensibilità. Non potendo sfuggire all’ambiente, riescono a sopravvivere soltanto perché in grado di percepire sempre e con grande raffinatezza una molteplicità di parametri chimici e fisici quali luce, gravità, elementi minerali a disposizione, umidità, temperatura, stimoli meccanici, struttura del suolo, composizione in gas dell’atmosfera eccetera. In ciascun caso, la forza, la direzione, la durata, l’intensità e le caratteristiche specifiche dello stimolo sono discriminate singolarmente dalla pianta. Anche i segnali biotici (ovvero dovuti ad altri esseri viventi) quali la vicinanza o lontananza di altre piante, l’identità di queste ultime e la presenza di predatori, simbionti o patogeni sono altrettante sollecitazioni, di natura talvolta complessa, che la pianta non smette di registrare e cui risponde sempre in maniera appropriata.

Sciami di radici e insetti sociali

Rimane da chiarire un mistero: come riescono le piante a fare a meno del cervello, organo che è alla base di ogni risposta animale?

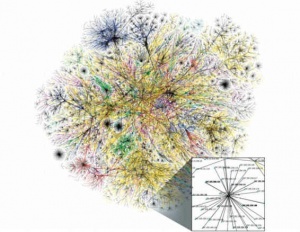

La risposta richiede un’esposizione piuttosto articolata, che prende le mosse dall’organo più importante per degli esseri radicati. Le radici, appunto. L’apparato radicale è, senza tema di smentita, la porzione più rilevante della pianta. È una rete fisica i cui apici formano un fronte in continuo avanzamento; un fronte composto da innumerevoli e minuscoli centri di comando, ciascuno dei quali integra le informazioni raccolte durante lo sviluppo della radice e ne decide la direzione di crescita. È dunque l’intero apparato radicale a guidare la pianta, come una sorta di cervello collettivo o, meglio, di intelligenza distribuita su una superficie che può essere enorme.

Mentre cresce e si sviluppa, ogni radice acquisisce informazioni fondamentali per la nutrizione e la sopravvivenza della pianta. Questo fronte in avanzamento può raggiungere dimensioni davvero impressionanti. Una singola pianta di segale è capace di sviluppare centinaia di milioni di apici radicali.

A lungo si è pensato che questi gruppi collettivi (sciami, stormi, banchi eccetera) fossero formati soltanto da animali. Tuttavia, a un livello più astratto, qualunque insieme di agenti singoli che decida autonomamente, che manchi di un’organizzazione centralizzata, che utilizzi semplici regole per comunicare e che, infine, agisca in maniera collettiva è assimilabile a una tale comunità. Ed è dunque anche il caso delle piante, la cui struttura modulare può essere equiparata a una colonia di insetti.

Osservando dunque il comportamento di un apparato radicale impegnato nell’esplorazione del suolo, ci si accorge che pur in assenza di un sistema nervoso centrale il suo modello di crescita non è per nulla caotico; anzi, è perfettamente coordinato e disegnato per il compito che deve svolgere. Le radici hanno, ad esempio, una sorprendente capacità di percepire gradienti molto flebili di ossigeno, acqua, temperatura e, in generale, di sostanze nutritive, e di seguire tale gradiente fino alla sorgente con grande precisione. Come siano in grado di farlo senza essere deviate dalle variazioni locali, molto comuni, rimane però un mistero. Così, qualche anno fa, con il collega František Baluška abbiamo deciso di studiare le radici come un organismo collettivo, considerandole cioè alla stregua di uno stormo di uccelli o una colonia di formiche.

Abbiamo così scoperto che, come in una colonia di formiche, gli apici radicali agiscono tutti insieme, minimizzando il disturbo dovuto a fluttuazioni locali. E, come per una colonia di insetti, anche il protocollo di trasmissione dell’informazione fra un apice radicale e l’altro, cioè fra agenti autonomi diversi, è molto probabile che si basi sulla stigmergia. Con questo termine si intende una tecnica tipica di sistemi senza controllo centralizzato, che adotta i mutamenti dell’ambiente come strumento di comunicazione. Tipici esempi di stigmergia sono stati osservati in natura nel caso delle formiche o delle termiti, le quali attraverso delle tracce chimiche di feromoni eseguono opere meravigliosamente complesse come la creazione di nidi con archi, pilastri, camere e vie di fuga a partire da semplici palline di fango.

Ateniesi, api, democrazia e moduli vegetali

Non solo le oligarchie sono rare, le gerarchie immaginarie e la cosiddetta legge della foresta una banale stupidaggine; quel che è più rilevante è che simili strutture non funzionano bene. Le organizzazioni ampie, distribuite e senza centri di controllo in natura sono sempre le più efficienti. I recenti progressi della biologia nello studio del comportamento dei gruppi indicano, senza ombra di dubbio, che le decisioni prese da un numero elevato di individui sono quasi sempre migliori di quelle adottate da pochi. In alcuni casi la capacità dei gruppi di risolvere problemi complessi è strabiliante. L’idea che la democrazia sia un’istituzione contro natura, dunque, resta solo una delle più seducenti menzogne inventate dall’uomo per giustificare la sua, contronaturale, sete di potere individuale.

Nel 2003 Conradt e Roper pubblicarono uno studio sui metodi con i quali gli animali attuano scelte condivise. È un lavoro chiarificatore: i due autori ribadiscono che le decisioni di gruppo sono la norma per il mondo animale, e individuano nel meccanismo «democratico» della partecipazione il metodo di gran lunga più frequente per prenderle. A differenza della via «dispotica», infatti, esso assicura minori costi per i membri dell’intera comunità: anche quando il «despota» è l’individuo più esperto, se il gruppo è di dimensioni abbastanza grandi la prassi democratica assicura migliori risultati.

Il fatto che, laddove ci siano dei gruppi, si sviluppino sistemi simili attesta l’esistenza di principi generali di organizzazione che rendono i gruppi più intelligenti del più intelligente dei singoli che li compongono. Nel 1785 Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marchese di Condorcet, autorevole economista, matematico e rivoluzionario francese, elaborò una teoria sulle probabilità che un dato gruppo di individui adotti una corretta decisione. Si tratta del cosiddetto teorema della giuria, secondo il quale con l’aumentare del numero di giurati si accrescono le probabilità che il gruppo nel suo insieme decida nella maniera più giusta.

Quella stessa intelligenza che nasce dall’interazione di gruppi, che abbiamo già visto all’opera in radici e insetti e che è alla base anche del funzionamento del nostro cervello.

Può sembrare singolare, ma moltissime delle decisioni che prendiamo non sono frutto del ragionamento e della logica, come ci piace pensare, quanto invece la conseguenza di meccanismi simili a quelli descritti in questo capitolo. Noi li chiamiamo istinti e, benché siano alla base delle nostre scelte, tendiamo a rimuoverli, perché non vogliamo riconoscere che condizionano le nostre attività.

Organizzazione e caos

Si tratta di una delle strategie utilizzate in informatica per la gestione della cache (un’area di memoria molto rapida ma di piccola capacità, il cui scopo è velocizzare l’esecuzione dei programmi): gli algoritmi che la gestiscono devono risolvere un problema analogo a quello della Grande Pulizia della scrivania. Quando la cache è piena, l’algoritmo deve scegliere gli elementi da eliminare per fare spazio a quelli nuovi. L’irraggiungibile e teorico Santo Graal degli algoritmi di cache, noto come algoritmo ottimale di Belady, sarebbe quello in grado di eliminare per prime le informazioni non necessarie in futuro per il tempo più lungo. Ma poiché è impossibile predire quando ti servirà una specifica informazione, ecco che si fa uso di strategie pratiche alternative. Fra queste, la Lru (Last recently used) elimina dalla cache per primi i dati che non sono stati usati di recente.

Cooperativi come le piante

Com’è possibile che, senza alcun controllo gerarchico o amministrativo, un’organizzazione possa avere successo? Come si può condividere il prodotto del proprio lavoro senza contratti né remunerazioni? Come possono volontari senza alcuna qualifica produrre risultati di qualità tali da sbaragliare la concorrenza di professionisti? Wikipedia risponde dando un’anticipazione di quello che le organizzazioni vegetali saranno in grado di fare, ma è soltanto un inizio. Il futuro che immagino sarà sempre più ricco di esempi di organizzazione analoghi.

In realtà, almeno in Europa, strutture simili – organizzate secondo il modello vegetale, distribuite e radicate sul territorio – esistono da tempo: si chiamano cooperative. Sono organizzazioni senza gerarchia, che si affidano all’intera compagine sociale; la proprietà è dei singoli soci e ognuno di loro ha diritto a un voto indipendentemente da ogni altra considerazione, chiunque può diventare socio eccetera.

Archipiante

La scoperta che qui ci interessa, però, è un’altra, e riguarda il principio secondo il quale le foglie si dispongono su di un ramo, ossia la cosiddetta fillotassi (dal greco phyllon, foglia, e taxis, disposizione). Leonardo ne descrive i concetti base con estrema accuratezza, secoli prima di Charles Bonnet (1720-1793), il botanico che è comunemente riconosciuto come il suo scopritore. In cosa consiste esattamente la fillotassi? Se si osserva attentamente la successione delle foglie su un singolo ramo di piante diverse, ci si accorge che ognuna segue una sua particolare regola: in alcune si dispongono su di una spirale più o meno stretta, in altre perpendicolarmente su palchi successivi… Insomma, ogni specie ha una sua propria regola di successione nella disposizione delle foglie.

Leonardo fornisce una spiegazione funzionale della fillotassi: è la disposizione che garantisce alle foglie la migliore esposizione alla luce, senza che esse si ombreggino a vicenda. Una disposizione, frutto di centinaia di milioni di anni di evoluzione, che può essere copiata e messa a frutto. È quello che ha fatto l’architetto Saleh Masoumi, nel suo sorprendente progetto di una torre fillotattica. Ispirandosi al modo in cui le foglie si dispongono lungo un ramo, Masoumi ha disegnato un grattacielo residenziale che presenta alcune caratteristiche uniche.

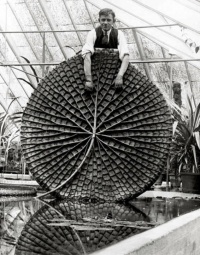

La Victoria amazonica: come una foglia salvò la prima Esposizione universale

La Victoria amazonica possiede foglie che hanno l’aspetto di grandi vassoi circolari e possono misurare fino a due metri e mezzo di diametro, con bordi rialzati e ancorate al fondo delle acque calme in cui vive da lunghi steli, derivanti da un fusto sotterraneo sepolto nel fango. La pagina superiore della foglia è cerosa, e se bagnata si ricopre di gocce che scivolano via; quella inferiore, rosso porpora, è invece munita di spine che servono a proteggerla dai pesci e dai lamantini che si nutrono di piante acquatiche. L’aria intrappolata negli spazi tra le nervature permette loro di galleggiare. Ogni pianta produce fra le quaranta e le cinquanta foglie, che ricoprono la superficie dell’acqua bloccando la luce e limitando la crescita della maggior parte delle altre piante.

Nel 1848, la strada della Victoria amazonica incrociò quella di Joseph Paxton (1803-1865), il capogiardiniere di William Cavendish, sesto duca di Devonshire, presso la sede avita di Chatsworth House. Grazie alle sue indiscusse abilità nell’allevamento delle piante, fin da giovanissimo – aveva appena ventitré anni – Paxton fu assunto a Chatsworth con il compito di curare i giardini del duca. Come spesso accadeva ai membri dell’aristocrazia britannica, Cavendish aveva per i vegetali una vera e propria ossessione: possedeva un giardino botanico privato fra i più importanti del mondo, con grandi serre e fitti arboreti.

Un’altra delle caratteristiche nazionali del Regno Unito è la passione per la competizione; fu dunque così che William Cavendish e il duca di Northumberland ingaggiarono una serrata sfida a chi per primo riuscisse nella coltivazione e nella fioritura della Victoria amazonica. Paxton era l’uomo su cui il duca di Devonshire contava per vincere, e la scelta si dimostrò azzeccata. Proprio nel 1848 il capogiardiniere ottenne dunque un seme dai reali giardini botanici di Kew; seme che nel giro di pochi mesi portò a fioritura grazie a una cura estrema nel riprodurre, all’interno di serre riscaldate, le condizioni climatiche del suo habitat originale. I fiori di questa pianta dalle enormi foglie diventarono una delle maggiori attrazioni di Chatsworth House, e la stessa regina Vittoria – cui Paxton, con grande accortezza, aveva fatto dono di un magnifico esemplare – vi si recò in visita accompagnata dal presidente francese Napoleone III (che solo più tardi sarebbe diventato imperatore).

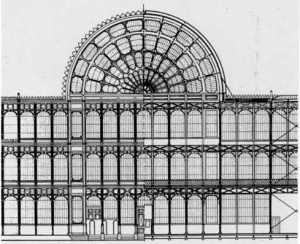

Nel 1851, a Londra, era in corso l’organizzazione della prima Esposizione universale. Si trattava di un evento irripetibile, e per ospitarlo in maniera adeguata si sarebbe dovuto provvedere alla costruzione all’interno di Hyde Park di una struttura colossale, adatta a ospitare le delegazioni di tutto il mondo e i milioni di visitatori attesi. La manifestazione che avrebbe fatto epoca richiedeva lo sfarzo necessario a celebrare la grandezza dell’impero britannico, e dunque numerosi erano i requisiti cui il progetto dell’Esposizione avrebbe dovuto rispondere. Primo fra tutti, la costruzione non doveva essere permanente, e andava realizzata in tempi brevi. Il costo era l’altro punto fermo: in ossequio ai principi di sobrietà che avevano reso grande l’impero, la struttura scelta avrebbe dovuto rispondere alle esigenze di funzionalità con la minima spesa. Al concorso per il suo progetto parteciparono gli studi di architettura di tutta Europa. La commissione ricevette 245 elaborati, e dopo un lungo lavoro di analisi… li scartò tutti.

L’Esposizione che aveva il compito di celebrare le innovazioni tecnologiche e l’intraprendenza dell’impero rischiava di trasformarsi in un fiasco. In quest’atmosfera da ultima spiaggia, Joseph Paxton si fece avanti con la sua idea rivoluzionaria: costruire un’enorme struttura in ghisa e vetro, utilizzando moduli prefabbricati. Fu un’intuizione geniale, che avrebbe fatto storia.

Paxton presentò un progetto di dimensioni colossali. Si trattava di un edificio di oltre 90.000 metri quadrati, lungo 564 metri, largo 124 e alto 39, così ampio da contenere al suo interno quattro basiliche di San Pietro. Sarebbe stato impossibile realizzare una costruzione di tali proporzioni, nei tempi e nei costi consentiti, senza la formidabile intuizione di servirsi di moduli identici prefabbricati. Proprio in quegli anni la tecnologia britannica si era evoluta a sufficienza da rendere possibile la celere produzione delle decine di migliaia di moduli necessari. L’unità base era costituita da un quadrato di circa sette metri e mezzo di lato; così, aggiungendo via via nuovi elementi, la struttura iniziale si poteva ampliare all’infinito. Anche gli spazi espositivi furono calcolati in base al numero di moduli necessari.

Un edificio di queste dimensioni doveva però rispettare dei requisiti strutturali stringenti; inoltre, i lavori dovevano essere completati nei tempi previsti e a costi limitati. Qui intervenne la seconda geniale intuizione di Paxton: rifarsi alle nervature delle foglie di Victoria amazonica per la realizzazione dei grandi archi della volta. Ambedue le bioispirazioni – il ricorso a moduli per la costruzione dell’enorme edificio e l’uso della struttura radiale della Victoria amazonica – erano figlie della straordinaria passione botanica di quest’uomo.

Negli anni successivi al Crystal Palace il fascino della Victoria amazonica non smise di attrarre l’interesse degli architetti, e in molti si cimentarono nella costruzione di edifici più o meno ispirati alle sue nervature. Tra i tanti ricordiamo il terminal 5 (o Twa flight center) dell’aeroporto John F. Kennedy di New York, progetto dell’architetto finlandese naturalizzato statunitense Eero Saarinen, e lo straordinario Palazzetto dello sport di Roma, disegnato dall’ingegner Pier Luigi Nervi e dall’architetto Annibale Vitellozzi nel 1956. E non sembra che la fascinazione della pianta dalle enormi foglie abbia intenzione di fermarsi: qualche anno fa l’architetto Vincent Callebaut ha proposto la costruzione di città galleggianti, chiamate Lilypad, completamente autonome e in grado di ospitare fino a cinquantamila persone, ispirate nella forma proprio all’eccezionale Victoria amazonica. Insomma, la storia d’amore fra questa pianta e gli architetti non è ancora finita.

Cactus, acqua e grattacieli

Nelle Cactacee assistiamo alla più sostanziale di queste mutazioni: la totale scomparsa delle foglie. Quest’organo, sede della fotosintesi, fondamentale al punto da diventare il simbolo stesso delle piante, è anche la parte del corpo attraverso la quale esse perdono la maggior parte della propria acqua. Tramite la soppressione delle foglie e il trasferimento della funzione fotosintetica all’interno del fusto, quindi, il fico d’India rimuove la principale fonte di spreco dei liquidi.

La fotosintesi stessa si è modificata, per rispondere alle esigenze estreme di risparmio idrico. Le Cactacee presentano un adattamento per cui l’acquisizione dell’anidride carbonica attraverso gli stomi – necessaria al processo fotosintetico – avviene di notte, quando le condizioni ambientali più favorevoli permettono una minore perdita d’acqua per traspirazione. In effetti, per tutte le piante la corretta gestione dell’apertura e chiusura degli stomi costituisce un problema, la cui risoluzione non è affatto semplice. Se da un lato, infatti, mantenendo aperti gli stomi si ha il maggiore ingresso di CO2 nella foglia, e di conseguenza la massima fotosintesi, dall’altro queste minuscole e diffusissime aperture (una foglia di tabacco, ad esempio, ha circa dodicimila stomi per centimetro quadrato) favoriscono la fuoriuscita di vapore acqueo. La soluzione sta nel sapersi destreggiare fra le diverse esigenze, attuando una politica di apertura e chiusura in funzione delle differenti variabili ambientali.

Per sfruttare al meglio le condizioni climatiche è quindi fondamentale che la regolazione dell’apertura stomatica sia perfetta: un ritardo anche minimo nella chiusura durante un giorno particolarmente assolato potrebbe determinare il collasso anche della pianta più resistente. Così, a differenza di quanto accade nelle altre specie, per le quali l’acquisizione di CO2 e la sua fissazione attraverso la fotosintesi sono contemporanee e avvengono di giorno, alla presenza di luce, nelle piante che ricorrono al ciclo CAM (da Crassulacean acid metabolism, ossia metabolismo acido delle Crassulacee: la speciale forma di fotosintesi tipica delle Cactacee) l’ingresso di anidride carbonica e la sua trasformazione in zuccheri si succedono in momenti diversi della giornata. Di notte la pianta assorbe la CO2, che sarà fissata il giorno dopo, alla luce.

Perdere la minor quantità di umidità possibile, tuttavia, non basta; è soltanto un aspetto del problema. Una certa quantità di acqua deve inevitabilmente essere consumata per garantire il normale funzionamento metabolico. Per la pianta, quindi, è necessario trovare altre fonti cui attingere che siano in grado di compensare i liquidi perduti. Ma come farlo in un territorio in cui non piove mai? E, soprattutto, come riuscirci in un ambiente in cui la quantità di acqua nel suolo è pari a zero? In realtà, molte specie del genere Opuntia (lo stesso cui appartiene appunto il fico d’India) riescono in quest’impresa apparentemente impossibile. Grazie alle loro sorprendenti capacità di adattamento, queste piante hanno imparato ad assorbire l’acqua dall’unica sorgente in grado di fornirla nel deserto: l’atmosfera. Le spine sottilissime e simili a peli che ricoprono i cladodi (questo è il nome degli elementi strutturali del fico d’India comunemente noti come pale) sono, oltre che un deterrente contro gli animali, anche un eccellente strumento per condensare l’umidità atmosferica. Questa è intrappolata dalle spine e convogliata in gocce sempre più grandi all’interno dei cladodi, che fra le loro numerose funzioni svolgono anche quella di principale riserva idrica della pianta. Sistemi simili per condensare l’acqua atmosferica sono impiegati da numerose specie, sia vegetali sia animali, grazie alle caratteristiche strutturali uniche delle loro superfici.

Le stesse strutture di pietra a secco, diffuse nei territori aridi della Puglia o della Sicilia, erano utilizzate per lo stesso scopo. L’aria umida penetra tra le pietre, che hanno una temperatura inferiore nella parte interna (perché non esposta al sole e inoltre rinfrescata dalla camera ipogea sottostante); la conseguente diminuzione di temperatura provoca la condensazione delle gocce d’acqua, che si raccolgono sul fondo della cavità. Durante la notte il processo si inverte, producendo risultati analoghi sulla faccia esterna delle pietre. Per molti secoli queste tecniche, a lungo dimenticate, hanno fornito l’approvvigionamento di acqua alle popolazioni di molte zone del Mediterraneo, e permesso la sopravvivenza dell’uomo anche in regioni inospitali come il Sahara.

Vivere senza acqua dolce

Nell’ultimo decennio, pur con una crescita costante delle rese a livello mondiale, come ho detto, si è assistito al preoccupante fenomeno dell’arresto delle rese nei Paesi più sviluppati. Una delle possibili spiegazioni – come sostenuto da numerosi studi – risiede nel fatto che le rese agricole si avvicinano, in molte regioni ad agricoltura evoluta, al massimo biofisico di resa della coltura in questione. Ciò sarebbe vero per il riso in Cina e Giappone, il grano nel Regno Unito, Germania e Paesi Bassi e il mais in Italia e Francia.

Un altro fattore è sicuramente da imputare ai cambiamenti climatici in atto. Uno studio di Navin Ramankutty (docente di sicurezza alimentare globale e sostenibilità presso l’Università della British Columbia, in Canada), apparso nel 2016, ha quantificato per la prima volta con chiarezza il costo globale dei disastri legati al clima nella seconda metà del XX secolo. Studiando 2800 disastri idro-meteorologici, siccità ed eventi termici estremi, avvenuti fra il 1964 e il 2007 in 177 Paesi, è emerso che tali fenomeni sono responsabili per lo stesso periodo di riduzioni della produzione cerealicola (ricordo che oltre il 70 per cento delle calorie consumate dall’umanità derivano da cereali) quantificabile intorno al 10 per cento.

Inoltre, un gran numero di terre potenzialmente coltivabili in realtà non lo sono per varie ragioni, spesso aggravate dall’opera dell’uomo. È il caso dei terreni salini che sarebbero perfettamente coltivabili se soltanto non fossero tossici per le alte concentrazioni di sale.

La salinità dei suoli è un problema la cui entità è poco nota. Si stima che 3,6 dei 5,2 miliardi di ettari delle zone aride usati per l’agricoltura in tutto il mondo siano salini. Quasi il 10 per cento della superficie terrestre (950 milioni di ettari), e il 50 per cento di tutte le terre irrigue (230 milioni di ettari) nel mondo, ha problemi di salinità. Le perdite annuali globali nella produzione agricola dovute a salinità superano i dodici miliardi di dollari e sono in continuo aumento. Anche nel caso dei suoli salini i cambiamenti climatici hanno, purtroppo, un effetto negativo: l’innalzamento del livello del mare, sia per l’infiltrazione di acqua salata nelle falde d’acqua dolce sia direttamente attraverso l’ingresso nei terreni costieri, determina un continuo aumento dell’estensione del problema.

Una possibile soluzione, in grado di soddisfare la nostra crescente richiesta di cibo e che rispetta anche i vincoli posti dalla questione ambientale, potrebbe essere questa: spostare parte della nostra capacità produttiva negli oceani. Sembra, a prima vista, un’affermazione fantascientifica, ma se l’analizziamo con attenzione vediamo che non c’è niente di inverosimile in essa. Il 97 per cento dell’acqua del pianeta è salata, i due terzi del globo sono ricoperti d’acqua: gli oceani, non ho alcun dubbio, saranno la nostra nuova frontiera molto prima che lo diventino improbabili oggetti extraterrestri.

Per trovare idee nuove in quest’ambito, negli ultimi anni si è iniziato a guardare a un gruppo di piante che hanno risolto da sé il problema di crescere in aree ad alta salinità. Si tratta delle cosiddette alofite (dal greco alo, sale, e fito, pianta), autoctone di zone naturalmente saline (deserti salati, zone costiere, lagune salmastre eccetera) in grado di crescere e riprodursi in terreni che ucciderebbero ogni altra specie. L’addomesticamento e l’introduzione in coltivazione di queste piante, molte delle quali commestibili per l’uomo e per gli animali, permetterebbe l’uso a scopi irrigui dell’acqua salmastra e marina, e renderebbe produttive le aree costiere o comunque affette da alta salinità.